「■■■■■■■■■」

「私にはよく眠れる薬が欲しいです」

「△△△?」

「■■■■■■」

「■■■■■■■■■■■■■■ハバラヒリ■■■■」

「△」

薬のほうがいいですか?

■■■■■■

「■■■■■■■」

「より強い薬があればそれがいい電話です」

彼は少し肩を竦めて首を横にふる

私は微笑み、しばらく逡巡する

これが一般的な薬です

■■■■■■■■

「■」

「△△」

アンドロイドは電気羊の夢を見るのだろうか

夢を見るために寝、寝るために夢を見る

「■■■■■■■■■」

「私にはよく眠れる薬が欲しいです」

「△△△?」

「■■■■■■」

「■■■■■■■■■■■■■■ハバラヒリ■■■■」

「△」

薬のほうがいいですか?

■■■■■■

「■■■■■■■」

「より強い薬があればそれがいい電話です」

彼は少し肩を竦めて首を横にふる

私は微笑み、しばらく逡巡する

これが一般的な薬です

■■■■■■■■

「■」

「△△」

アンドロイドは電気羊の夢を見るのだろうか

夢を見るために寝、寝るために夢を見る

Mr.

Miss.

Mrs.

man

woman

human

主人

旦那

夫

家内

奥様

日本人は何を考えているかわからない

日本人は素直じゃない

日本人は本心をなぜ言わない

ジェンダー問題に関心のある人間が人種を主語に置くのはどうかと思うが、そんな感情を会話の端端で感じるし、実際耳にする。まるで自分が責められているようで耳が痛いものだ。そんなことを言われてもここは日本だし、貴方がいるのはそんな日本なのだから仕方ないじゃないかとも思うが、そんなことを言えばあれよあれよと格好の的にされてしまうので口をつぐむばかりだ(このやり方がすでにJapanese likeなのだろう)。

とは言え、自分自身もそう言われてしまう理由が漠然としているので、日本人のこのイメージについて考えてみる良い機会かもしれない。

まず何よりも、そんな日本人がシャイであるのは人種云々の前に個々の性格が起因しているのは言うまでもない。小さい子に接する機会がこの歳になると増えてきたが、すでにこの時点でせかせかと動きまわり思ったことをすぐに口に出せるわんぱくな子もいれば、じっと様子を伺う物静かな子もいる。そのまま成長すれば後者がいわゆる日本人らしい奥ゆかしさを代表しそうに思えるが、実際にはそこから育つ環境によって如何様にも姿は変わる。遺伝と環境どちらの影響が大きいかまでは断言できぬが、海外の人が「あなたは〜」ではなく「日本人は〜」と主語を大きくして言いたくなってしまう原因は、個々の遺伝というよりは日本という環境によるものなのだろう。

環境にも宗教、社会、民族など色々な要素があるが、1つは神道の影響だ。八百万の神という言葉はだれしもが一度は耳にしたことがあると思う。簡単に言えば万物には神様が宿るから、物は大切にしようという教訓だ。その考え方に高い親和性がある日本人は言ってみれば元々は多神教だ。そして良い神も悪い神(人にとって)も両方とも同じように敬い、奉り、おもてなしをする。両方というのが肝である。自分たちにとって良い神をもてなす分には多少の緊張感はあれど和やかなムードで時はすぎるだろう。しかし、悪い神をももてなすというのはどうだろうか。僕なら笑顔はひきつり、指は膝の上でまごまごと衣服をつまみ、時計があれば見る見ないの葛藤でそれどころではない。しかし外面的には良い神と同様、もてなすムードを出さなければならない。千と千尋の神隠しを観たことのある方なら、オクサレ様のエピソードを想像すればわかりやすい。強烈な悪臭に髪を逆立て目をひんむきつつも、おもてなしをする。そして神がお帰りになり、やっとひと息をつける。

ここで言いたいのは、自分たちにとって悪いものも表面上は受け入れ、もてなそうとする精神が日本人の根底にはあることだ。世界の大半を支配するキリスト教とイスラム教は一神教だ。唯一のGod。故に他の神は良い悪いに関係なく、認めない。これが他国の人から見て日本人のYes or Noが曖昧だったり、本心がよくわからないという感想に繋がる。この日本人に特有と思われがちな二面性にも神道は一役買っていると僕は考える。というのも、キリスト教の聖典と呼べるものはユダヤ教の旧約聖書を土台にイエスキリスト以降の新約聖書が新たに追加された二段ロケット方式であるのに対し、神道は「表」の古典とそれを補う形の「裏」の古典が存在しているからだ(正確には神道には経典と呼べるものはないらしい)。

まあ、そもそも、人間は話す相手によって自分を変えていくものだし、こんなこじつけをする必要もないのだが…。

もう1つは民族性だ。参考になりそうなものに有名な『菊と刀』がある。実際に日本でフィールドワークをしてないということで信憑性には欠けるが、それでも興味深い内容もある。日本には「恥の文化」があるらしく、キリスト圏でみられる人に懺悔(罪の告白)をすることで罪が赦されるという「罪の文化」とは全くの逆である。罪や弱みを人に知られることは(当時の)日本人にとって恥なのである。罪を憎んで人を憎まずとはよく言うが、恥を憎んで人を憎まずとは聞いたことがない。そんなことになれば人が恥を隠そうとするのは自然な流れだ。話は少し逸れるが、先日やっと初めて観た戦場のメリークリスマスでも日本兵が「恥」という単語を使っていたのを思い出す。日本男児の恥。世間の恥。なんともまあこれまた大きくもあり、あやふやな主語である。当時の戦前戦時中の日本の右向け右ぶりは現代の我々から見ると異常にみえるが、はたして現代の我々は、未来の我々から見られた時に異常ではないと言えるだろうか?外部からの多様性の奔流に右往左往している、まさに変化の最中ではあるがそれでも因習は根深く残っている。例え内心では違うことを思っていても世間を気にし、空気を読むことで周りに合わせた曖昧模糊な言葉を出す。これが日本で生きていく術なのだから仕方ないこととはいえ、結果として海外から見ると日本人が自分の意見を持たない人種と思われてしまうのかもしれない。

以上のことから、冒頭のような身に覚えがあって、しかしはっきりと頷けない言葉を言われることになってしまうのだろう。ちなみに、神道について言及したが、日本人無宗教説と言う本を現在読んでいる。このテーマもよく考えることだったので、少しずつ読み進めている。日本人は無宗教である、無宗教ではない、と結論づけるものではないが、先人たちが同じ問題で悩んでいたことがよくわかる一冊になりそうだ。

AMADEUS

本や音楽はとかく読んだり聴いたりするのは好きなのだが、自分でも不思議なぐらいに映画は観ない。一度、なぜ映画を観ないのかパートナーに詰められた時は「感傷的になりやすい」「2〜3時間も座っているのが辛い」「情報量が多すぎる」など最もらしいことを並べて凌いでしまった。表面上は確かに自分でも考えられる理由なのだが、本質的にはどれもどこかずれてしまっている気がする。

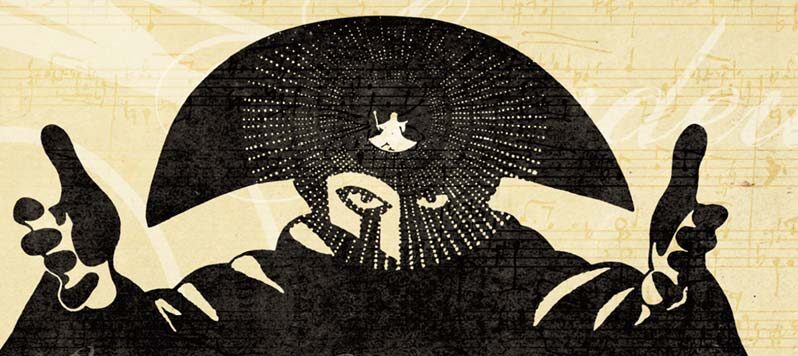

と、深掘りしてしまうと本題とずれてしまうので、その本質を議論するのは置いておく。つまりそんな映画無精な僕が吸い込まれるように観たのが今回の「アマデウス」だ。仕事帰りの電車の中、ただ暇つぶしでアマプラの映画一覧を流し見していると、あるところで目が止まった。両手を顔の高さにまで重々しく持ち上げ、シルエットしかわからないがおそらく仮装をした人物(男性?)。瞳はこちらをまっすぐに射抜いてくる。そしてその額にはシルエットの中に杖を持った人物(魔女?)から放射状に白い光が飛んでいる。そして「アマデウス」と単語だけ。SFかな?と思うぐらいには全くどんな映画か知らずに、タイトルとその宣伝イメージが妙にその時の気分にしっくりと来たのだ。詳細を見れば、あらすじにはモーツァルトの文字。SFではないのかと、意外に思いつつ特に落胆することはなかった。あいにく購入しなければ観れないものだったが、自然と購入ボタンを押し、数十秒後には電車の中で見始めていた。

内容に関しては既に評価や考察などはたくさんあるので、今の僕が今のタイミングで観たことで得た知見をつらつらと書いていこうと思う。

まず一つ目は、無教養な私でもわかるモーツァルトという名前と彼の作品が楽譜を通して今でも伝わっている業績だが、「大衆に受けるか否か≒時代に合っているのか」と、「新しい試みの芸術的な価値」のバランスが当時も非常にシビアであったこと。同時に、モーツァルトですらそのシビアさに打ちのめされていたということである。定期的に資本社会下の芸術の立ち位置が議論されているのを目にする。つまり、金になる芸術か、金にならない芸術か。大衆に支持される芸術にすり寄るのか、自分の表現したいものをひたすら突き詰める芸術か。無論、どちらとも甲乙つけがたいし、自分のやりたいことが金になれば万々歳だ。しかし、マイルス・デイヴィスのように、大衆の好みが変化していく時代の流れに合わせてジャズの音楽性をブラッシュアップしていき、成功をおさめているアーティストもいる。久石譲は「ジブリのコンサートはすぐに埋まるが、現代音楽のコンサートはなかなか埋まらない。今の音楽を知って欲しい気持ちもあるが思うようにはいかない」といった胸中を著書に明かしている(日乗する音楽)。坂本龍一は「ささっとCM用に作った曲が大ヒットしたことが不思議」とのたまっている。プロでも、目指す音楽と時代に合った音楽の狭間で切磋琢磨したり悶々としているのだ。そして今回の、モーツァルトも。誰しもが苦悩した上で短かったり長かったりする人生を生き抜いているのだ。

二つ目は、世の中には「創り手側の才能」だけでなく「受け手側の才能」の両方が必要ということ。どんなにいいものが創られても、無教養で合ったりそれを翫賞する才能や情緒がなければ正当な評価はされず、後世に残らないのだ。映画内では作曲を渇望するサリエリがモーツァルトの才能に嫉妬し苦悩するシーンが多いが、モーツァルトの楽譜を見るだけで頭の中でオーケストラが鳴り、再現することができるサリエリも充分「受け手側の才能」はあるのだ。彼だけがモーツァルトを理解できる。そのことが余計に彼の苦悩を深くしてしまう訳だが、これは規模は違えど私らの日常生活でもたくさん起きている。他者と比較し、時には勝利を誇らしげに、時には敗北感に打ちのめされ。自分の求めるものが手に入らず、神を呪ったり。なぜあいつは。なぜ自分は。アイデンティティの確立が青年期に求められるが、それは他者と比較する危うさを孕んだ言葉である。しかし、自分の持たざるものの執着を捨て、今自分にあるものに目を向けることはある種のブレイクスルーをもたらしてくれるかもしれない。新たなアイデンティティがそこに生まれるかもしれない。映画は忠実とフィクションを混ぜているのでどこまでが本当かは定かではないが、苦悩するサリエリがとても哀れで、また美しくも感じてしまう。

以上、述べたように非常に共感したり自戒するような要素が多かった。読書は人の頭を借りて考えることだと痛烈な批判もあるが、しっかりと自分の意見を持ち、対話することができればそれは、非常に有意義なものであると私は信じている。それは、映画も同じかもしれない。受け手側の才能。lecteurかliseurか。数少ない読者はどうだろうか。

自分の名前を書いて、そして見るのは人生で何回あるのだろうか。個体を識別するためではあるがオンリーワンにはなかなかなれない不思議なもの。煩雑な手続きをする度に幾度となく手書きをいまだに要求される。成長するにつれ真っ直ぐだった線は曲がりそして他の線と歪にも流暢にも合流し繋がっていく。できあがったものは何かの虫が這ったかのような跡。漢字の書き取りをひたすら真面目にしていた小学生の自分に白目で見られても仕方ないぐらいだ。

簡略化してしまうほど慣れた自分の名前。小学生の頃、学校の課題で自分の名前の由来を聞くというものは皆なかったろうか。恐らく当時は聞いてもふーんと思うぐらいだったかもしれないが、気付けば、特に身内なんかはまさに名は体を表すと言わんばかりになっている。国によっては風水や運気を変えるために自身で名前を変えれるところもあるらしい。それほどに名前には占い的な、暗示的な要素があるのだ。と、思わずにはいられない。そんな歳になってきたようだ。

管理人からのお知らせ

なにやら自動更新でサイトの仕様が変わり、既存の言葉たちの行間が非常に読みにくい事態が発生している。

なんとかしたいものだが現状手立てがないのでしばらくはこのまま試行錯誤していくことをこの場を借りて数少ない読者に陳謝させて頂く。

昔々、いつも親にさからってばかりいる雨蛙の子がいた。死期の近いのをさとった親蛙は、子を呼んで「死んだら川のそばに埋めてくれ」と頼む。そうすれば山に埋めるに違いないと思ったのだ。しかし心の中ではこれまでの親不孝をすまなく思っていた子蛙は、最後ぐらい親の望みをかなえてやろうと、言われた通り川のそばに埋めた。だからいまでも雨が近づくと、川水があふれることを心配して蛙が鳴くのだという。

(引用:雨のことば辞典)

日本に住んだことのない人からすると、鈴虫など日本人が聴くと風情を感じる音はただのノイズでしかないらしい。おそらく蛙も例外ではないだろう。そんな蛙の鳴き声に物語をのせる日本人の感性は当たり前ではなく、知らないだけで当たり前なのかもしれない。

何はともあれ、蛙の鳴き声がどこか泣き声のように聴こえるのは自分だけではなかったようだ。

平らな人工物の上で、虫がもがいている

もがくのは天地が逆さまになっているからだ

一度世界の理からはみ出てしまうと、元に戻るのは今のご時世、彼らにとっては困難だ

このまま干からびるか突然の暴虐にみまわれるかは時間の問題だった

もがく手足に指を添えると機械的な動作でしがみついてくる

ちりちりとした感触が肌理を這う

カンダタが散々人を殺して蜘蛛を助けることで死後情けをかけてもらうように、情けは人のためにはならないが虫のためにはなるのだろうか

自然の木肌に彼を解放してその場を立ち去る

翌日、なんとはなしにその木を覗いてみるが抜け殻は特に見当たらなかった

翌々日、同じ道を歩いていると足元から音が飛び立つ

その跡を覗き込むと、そこには抜け殻が一つ、綺麗に平にならされた人工物に必死にしがみついていた

曲げるとぱきぱききと音を立ててその輪郭を暗闇に現す棒状の物体

青、黄色、ピンク、赤、緑、紫、オレンジ

夏祭りでは絶対に欠かすことのなかった色

名残惜しさから冷蔵庫に入れるが最後には消えていく色

この色を忘れたていたことを思い出した時、人は大人になっていたことを悟るのだろう