寒風はびゅうびゅうと音をたて、ぼくの手の温度を奪っていく。ただでさえ固いライターのスイッチは、両手じゃないと押せないほどにかじかんでいた。くしゃみをひとつ。勢いよく息を吸い込むと、いつも住んでる街とは無縁の、なんというか山とは違うなまっぽい香りで胸がいっぱいになる。これをしおの香りというらしい。いそくさい、という言葉も同じ意味だと教わった。どこかなつかしく感じるのは、海はいのちのスープで、すべての生き物は海の中から生まれたと、大きな図鑑で読んだせいだろう。

道のわきにおなじ間隔で並べたローソクの列をぼんやりと見やる。歩く人影はまばらで、ローソクを前に座り込んでいる人もいる。自分がどうしてこんなところで、こんなことをしているのかよくわかっていなかった。ただ、足元の不恰好な形をしたローソクに火を灯していくのが今やるべきことらしい。しゃがみこんで…カチリ。音が鳴ると筒の先からひとつぶの火が顔を出すが、しお風を浴びるとすぐにひっこんでしまった。…カチリ。…カチリ。何回かつけると、ようやくローソクにあかりがともる。まだ空はうすら明るいので、あかりの境界線はあいまいだ。顔をまじまじと近づけても熱さはほぼ感じない。しばらくしてから、横のローソクに移動してあかりをつけていく。

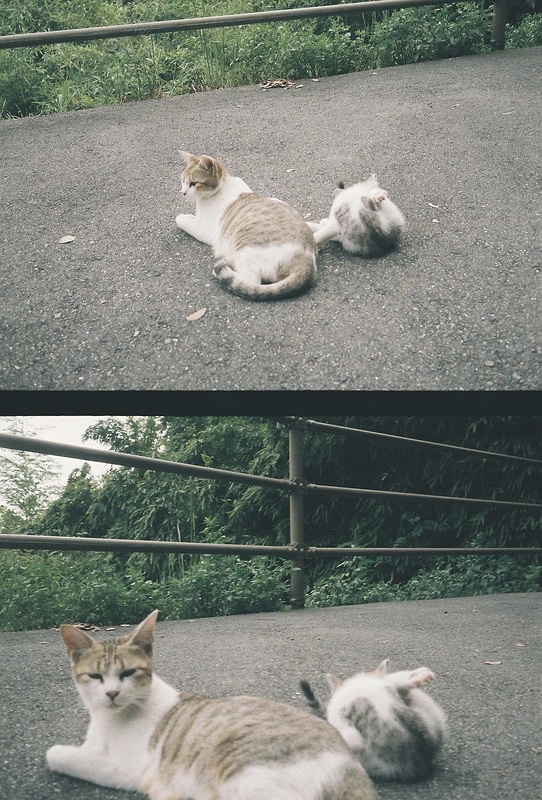

つけていくうちに、あかりはどんどんその存在をくっきりと際立たせてくる。気づけば周りは暗く、道には小さなあかりがゆらゆら連なっていた。けれど、等間隔ではなく、ツッ…ツツツ……ツーッと不揃いに並んでいる。あかりをつけているのに夢中で、何個か消えてしまっていることに気づいていなかった。少し戻ってつけなおそうと思い立つが、寒風は暗さをはらむことでいよいよ突き刺すような感覚を身体に送り込んでくる。空気に溺れそうになっていると、ふと甦える。宿にいた、自分と同じぐらいの大きさの、金色に輝く毛皮の動物。彼らが、柔らかく弱点でもあるお腹を見せるのは信頼のあかし。恐る恐る手を近づける。加減がわからず、傷つけてしまいそうだから。手が触れる。1秒、2秒、3秒。どうやら大丈夫らしい。なんだかむずがゆい気持ちで抱きつき、お腹に顔をうずめる。なまっぽい香り。顔を少し横にずらして耳をあてると、いま風に乗って聴こえてるのとは違う、いのちの音がしていた。

数年後、宿の犬が亡くなったと聞いたのは記憶違いか。冷たい潮風の猛々しさ。犬のしなやかで温かいおなかの感触。それは今でも皮膚の裏に残っていて、表から同じ刺激があるとこの記憶が裏から滲み出しているような気がしてならない。